Au cinéma la loi des séries s’appuie parfois sur des projets planifiés. Figurent, entre autres, dans cette catégorie : Trois Couleurs-Bleu Blanc Rouge, triptyque réalisé entre 1992 et 1993 par le réalisateur polonais Krzysztof Kieślowski (1941-1996), Le Seigneur des Anneaux, trois films tournés au seuil des années 2000 par Peter Jackson, La Trilogie grenobloise, livrée en 2003 par Lucas Belvaux, jusqu’à la toute récente Trilogie d’Oslo du norvégien Dag Johan Haugerud.

Mais le plus souvent, du corpus Edgar Poe-Roger Corman (sept films tournés entre 1960 et 1964), Le Parrain (pour le meilleur), jusqu’aux franchises Marvel et Cie (pour le pire), les déclinaisons sérielles découlent de la simple exploitation d’un succès commercial.

La trilogie Pusher relève toutefois d’un cas atypique.

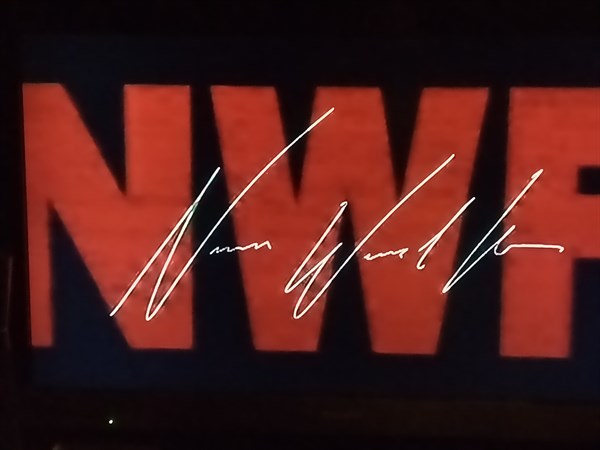

Né au Danemark en 1970, fils d’une photographe et d’un monteur de cinéma, Nicolas Winding Refn passe une large partie de son adolescence à New York où, à l’encontre d’une scolarité régulière, il fréquente avec assiduité des salles de cinéma interlopes et le public qui va avec.

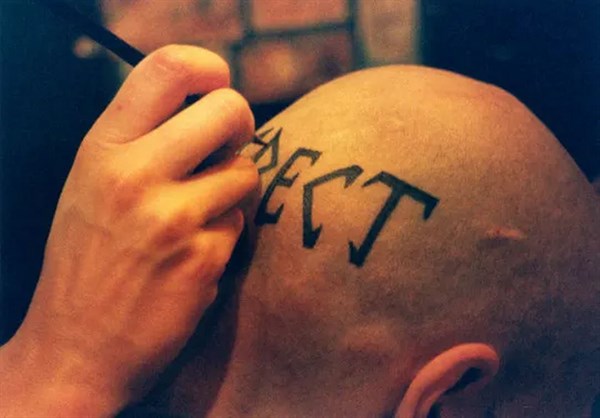

À 18 ans, retour à Copenhague. Le jeune homme reprend sa fréquentation des bas quartiers et entame la réalisation de courts-métrages, tournés la plupart du temps dans la maison familiale.

Pas de réflexion, pas d’histoire, juste de l’action. Le réalisateur définit ainsi ses essais extravagants, voire choquants.

En vue d’intégrer la National Film School de Londres, il tourne et interprète Pusher (Dealer), un court influencé par sa découverte du Mean Streets de Martin Scorsese (1973). Mais décidément peu tenté par les cursus académiques, NWR décrète qu’il est urgent de passer au long format.

Ce sera un film de gangsters.