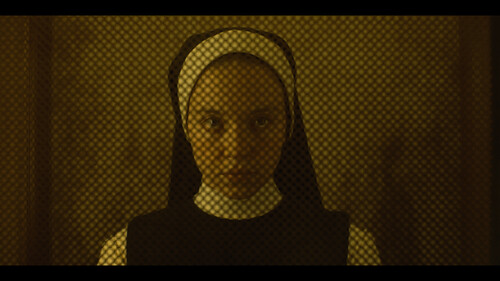

Les Graines du figuier sauvage

L'Iran de nos jours, Iman passe par un lieu de prières puis rentre chez lui. Il annonce à Najmeh sa nomination au rang d’enquêteur (juge d’instruction). Une augmentation, un lave-vaisselle, plus tard un logement de fonction.., l’épouse se réjouit de la promotion.

Narrateur méthodique, Mohammad Rasoulof structure Les Graines du figuier sauvage en trois actes. Le premier assure l’exposition à travers le portrait fouillé d’une famille bourgeoise.

Les manifestations protestataires et leur brutale répression, la disparition d’un revolver, basculent l’intrigue vers le suspense. Rasouloff développe un huis-clos à mi chemin entre les dissections d’Ingmar Bergman, le cinéaste (1918-2007) et les romans à énigmes chers à Agatha Christie (1890-1976). Des analyses comportementales à des expédients plus coercitifs, le troisième et ultime segment agrège thriller, western et tragédie antique.

Les graines de figuiers sauvages germent dans les écorces d’autres essences et finissent par étouffer l’arbre qui les abritent. Des cellules aux cellulaires, la métaphore recouvre la terreur endémique qui paralyse une société, tout comme elle scrute le désir d’émancipation qui infuse dans les têtes et les portables de la jeunesse iranienne.

Orfèvre du récit, alchimiste des genres, Mohammad Rasoulof, désormais installé en Allemagne, signe un précipité de cinéma digne des grands contes persans.

L'intégralité de l'article c'est par ici : https://www.michel-flandrin.fr/cinema/des-cellules-et-des-cellulaires.htm

Photographies : Pyramide distribution.

The Substance

Ex-star du box office, Élisabeth Sparkle, en français Elisabeth Brillance (Demi Moore), anime un programme de fitness télévisé. Au moment de souffler ses cinquante bougies, elle est remerciée par Harvey (comme Weinstein), son directeur d’antenne (Dennis Quaid), en quête de chair ferme.

Au comble de l’effondrement, Élisabeth se procure The Substance, traitement régénérateur en vertu duquel, une semaine sur deux, elle devient Sue (Margaret Qualley), la nouvelle bombe qui explose les audimats.

Remember You are One, (Souviens-toi, tu es Une). Ne cesse de répéter la voix S.A.V du traitement.

The Substance nous propulse 140 minutes durant, dans la psyché d’une femme dégradée, ulcérée, désemparée. Coralie Forgeat traite le mal par le mal, l’excès par l’excès. A la pornographie arrogante des injonctions télévisuelles, répondent des représailles tonitruantes, détaillées dans une minutieuse obscénité.

The Substance dissèque une schizophrénie en un affrontement dantesque. L'accumulation relève du pilonnage soutenu, sans rien garder sous le pied. Tant et si bien que le climax final, en dépit de ses geysers écarlates, accuse un certain essoufflement. Quoi qu’il en soit, l’on s’extrait de The Substance, passablement groggy et bien essoré. Mais, peu à peu s’infiltre la certitude d’avoir partagé une bouffée de colère et encaissé, au passage, une déferlante de cinéma.

La critique complète : https://www.michel-flandrin.fr/cinema/apologetique-de-l-exces.htm

Photographies : Metro films.

Emilia Pérez

Je voulais que ce soit presque tiers-mondiste : une comédie musicale émergente. Un truc de pauvre. Surtout pas Hollywood. Jacques Audiard définit ainsi son dixième long-métrage.

Avocate réputée, Rita se met, contre un pont d’or, au service de Manitas del Monte. Sa mission : organiser les dernières phases du changement de sexe entamé par ce parrain de la drogue, résolu à vivre enfin sa vraie nature.

L’opération accomplie, la conseillère orchestre la nouvelle vie de Emilia Pérez, soucieuse de rester proche de la veuve et des enfants de feu Manitas. Lors du troisième acte, Rita, devenue femme de confiance et de confidences, participe à la création d’une ONG vouée à la dénonciation des tueries perpétrées par les sicarios (tueurs à la soldes des cartels).

Chemin de rédemption, Emila Pérez s’attache à nouveau aux rapports de filiation-paternité qui irriguent, depuis ses débuts, le cinéma de Jacques Audiard. Plus inédite : l’hégémonie féminine. Soutenu par un carré de reines, l’explorateur du masculin signe une fresque édifiée sur des caractères exclusivement féminins.

A la fin, le destin reprend ses droits, comme à l’opéra. Toutefois, ce sont les Passantes de l’Ami Brassens qui baissent le rideau de cette rêverie extravagante, distinguée et transgenres : des stéréotypes d'expressions au plus intime des déterminismes.

Une fois encore, Jacques Audiard se trouve là où on ne l’attend pas.

Commentaire complet par là : https://www.michel-flandrin.fr/cinema/transgenres.htm

Photographies : Pathé Cinéma.